川普在 1 月 20 日就任當天,川普便簽署了高達 26 項行政命令,截至 2 月 3 日已高達 52 項,內容涉及多個領域,其中關稅政策備受各界關注,此舉不僅加深市場對美國通膨再起的擔憂,更進一步加劇全球貿易政策前景的不確定性。本文將盤點截至 2 月 7 日川普推動的關稅政策,並分析其背後目的及可能影響。

川普關稅政策:首發瞄準加拿大、墨西哥與中國,未來恐加強打擊繞道等問題

-

- 川普於 2/1 簽署行政命令,將自 2/4 起對中國所有商品在現有基礎上加徵 10% 關稅,並且對加拿大與墨西哥所有商品課徵 25% 關稅,其中對加拿大能源商品課徵較低的 10% 關稅。

- 當天,加拿大與墨西哥雙雙宣布反制行動,不過在川普與加拿大總理以及墨西哥總統會談後,川普於 2/3 再次簽署行政命令,暫停對加拿大與墨西哥的關稅課徵,將關稅生效日從原先的 2/4 延後至 3/4。加拿大也表示對美國的反制關稅生效日同樣將延期一個月。

- 然中國方面則在 2/4 祭出對應的反制措施,主要集中三方面:

- 報復性關稅:對美國能源產品(天然氣、原油)、農業機械、大排量汽車等,加徵 10% ~ 15% 的關稅;

- 關鍵礦物管制:針對鎢、碲、鉍、鉬、銦等稀土元素升級出口管制;

- 矛頭對準美國公司:對 Google 展開反壟斷調查,並將美國公司 PVH 集團、因美納公司列入不可靠實體清單。

- 除了對加拿大、墨西哥、中國的關稅威脅外,川普也表示很快將對歐盟祭出關稅措施,並且最快將於 2 月中旬對電腦晶片、藥品、鋼鐵、鋁、銅、石油和天然氣等進口商品徵收關稅。

- 針對進口包裹,川普於 2/5 取消價值 800 美元以下包裹關稅豁免權,但隨後又於 2/7恢復。目前中國出口至美國 800 美元以下的包裹仍可免徵關稅,然不排除未來再度取消 800 美元以下包裹的關稅豁免權。

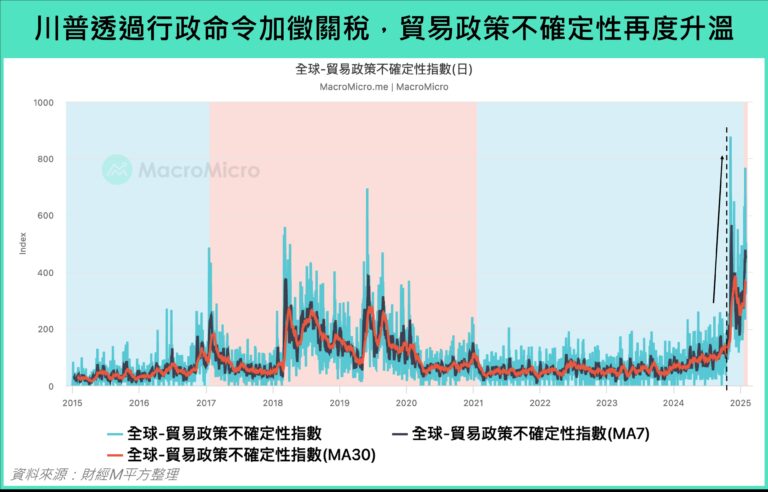

我們可以看到不同於過往依據 301 號調查加徵關稅,此次川普直接透過行政命令加徵關稅,貿易前景的不確定性也隨之升溫,貿易政策不確定性指數(Trade Policy Index, TPU,當指數為 100 時,代表討論「貿易政策」、「不確定性」的文章佔新聞文章總數的比例等於 1% )先是在川普當選後迎來了首度大幅攀升,隨著就任後各項行政命令的頒布,又再度迎來了一波升溫,兩次的爬升幅度甚至超越了 2018 ~ 2019 年貿易戰開打時期,充分反映出川普與貿易夥伴的緊張關係加劇。

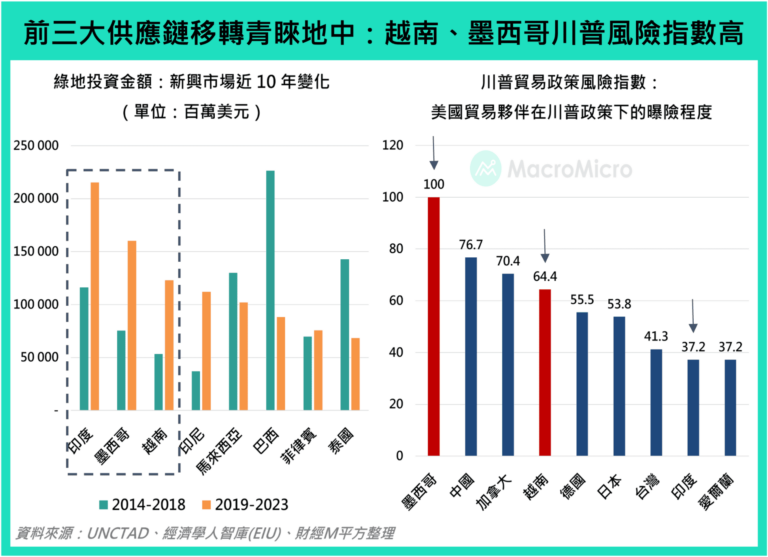

進一步觀察「川普貿易政策風險指數」(該指數由《經濟學人》基於各國對美貿易逆差、商品依賴度及自由貿易協定等因素計算而得,數值越高,代表該國面臨更高的政策不確定性),其中墨西哥、中國、加拿大排名前三,已在川普的首波貿易戰中成為主要目標,越南緊隨其後排名第四,後續可關注美國是否打擊「繞道」進口問題,越南在 2018 年首輪貿易戰中受益於中國轉單效應,透過進口中國中間品,在本地組裝後出口至美國,然而其從美國進口的成長卻相對有限,因此,未來越南恐成為川普進一步施壓的對象。

貿易戰背後的真實目的及影響

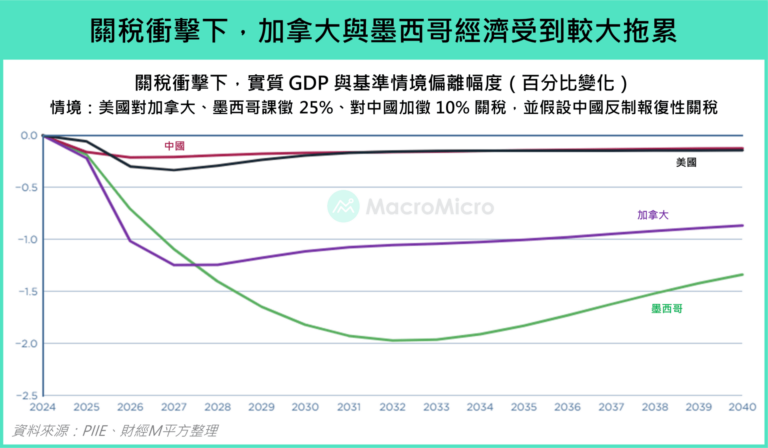

針對關稅衝擊,根據彼得森國際經濟研究所(PIIE)估算,在美國對中國加徵 10% 關稅,並對加拿大、墨西哥徵收 25% 關稅的情境下,對美國、加拿大、墨西哥、中國實質 GDP 分別會造成最高 -0.33% 、 -1.24% 、 -1.97% 、 -0.21% 的拖累,通膨最多則分別被推高 0.54 、 1.68 、 2.27 、 0.17 個百分點,其中不論是經濟拖累還是通膨升溫,加拿大與墨西哥受到的影響都較大。然而,上述的預估影響,前提假設皆是關稅將永久實施,因此關稅是否會持續直到衝擊發酵,才是真正的關鍵,有鑑於此,我們可進一步探討貿易戰背後的真實意圖,以判斷關稅的持續性。

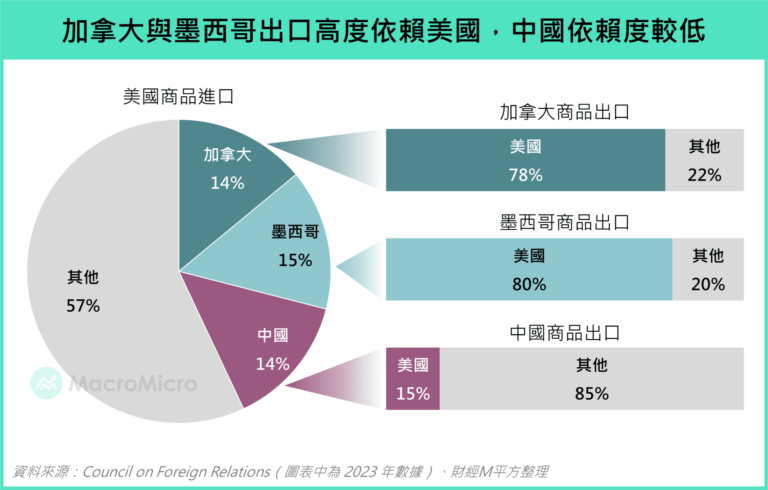

我們首先看到加拿大跟墨西哥兩國,川普在兩國表示願意加強邊境執法後,暫緩關稅生效日期,此外,川普也不斷發表希望企業進駐美國生產的言論,因此我們推斷解決非法移民問題、推動製造業回流美國才是川普對加墨施壓的真正目的。而加墨兩國商品出口至美國的比例高達八成,對美國出口高度依賴的情況下,加墨在關稅戰中在關稅戰中妥協的可能性較高,只要川普於日後談判能夠順利達成目的(解決移民問題、製造業回流),關稅便有很高的機率被撤銷!

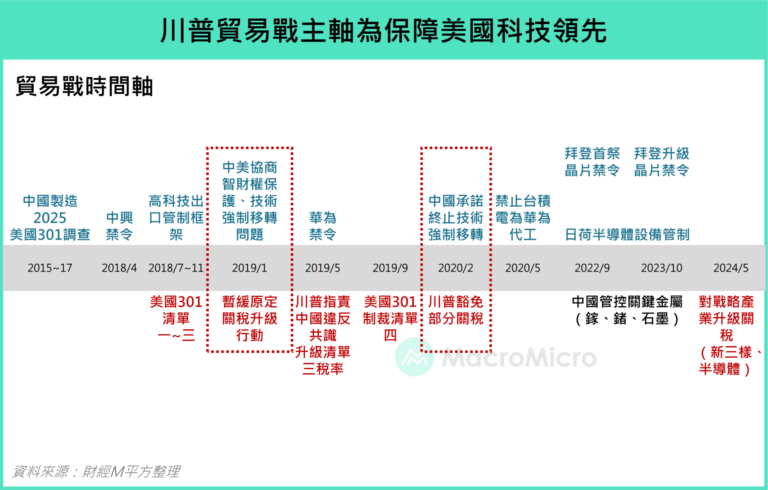

而針對中國,貿易戰只是手段,科技戰才是核心。回顧 2017 年貿易戰,川普雖以「解決貿易逆差」作為主要訴求,但後續談判內容與關稅調整的時點,大多圍繞在智慧財產權、技術轉讓等議題,顯示出,貿易戰表面上是為了縮小中美商品貿易失衡,實則是為了防範美國企業的技術優勢被削弱,後續美國更針對中國科技產業祭出一系列限制措施,例如對中興、華為的禁令,以及新興科技的出口管制框架等,進一步遏制中國科技發展。此外,中國對美國的依賴度遠不及加、墨兩國,而雙方爭端的核心又聚焦在科技戰,較難妥協的領域,因此,相較於墨、加兩國可能可以透過談判短期迅速中止關稅戰,我們認為中國要在短時間內與美國達成類似協議的可能性相對較低。

貿易戰之下,台灣的晶片產業又將何去何從?

回到台灣,雖然目前川普尚未對台灣施加實質壓力,然而早在競選期間,川普已點名台灣搶走美國「晶片製造」生意,並揚言將於上任後針對台灣晶片加徵 100% 的關稅。儘管面臨地緣政治及供應鏈多元化的壓力,將台灣的半導體產能全面移轉至海外,我們認為面臨一定程度的挑戰與困難,台灣憑藉對晶圓代工核心技術的掌握以及重要產能的布局,依然在全球半導體及電子零組件供應鏈中占據不可或缺的關鍵地位。

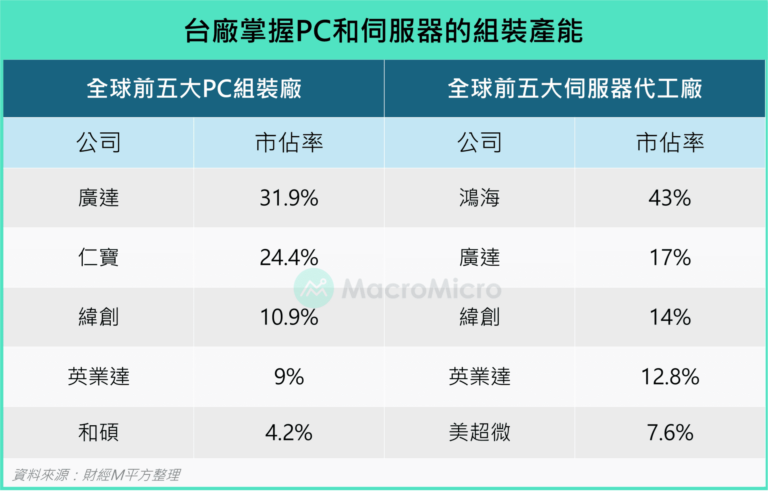

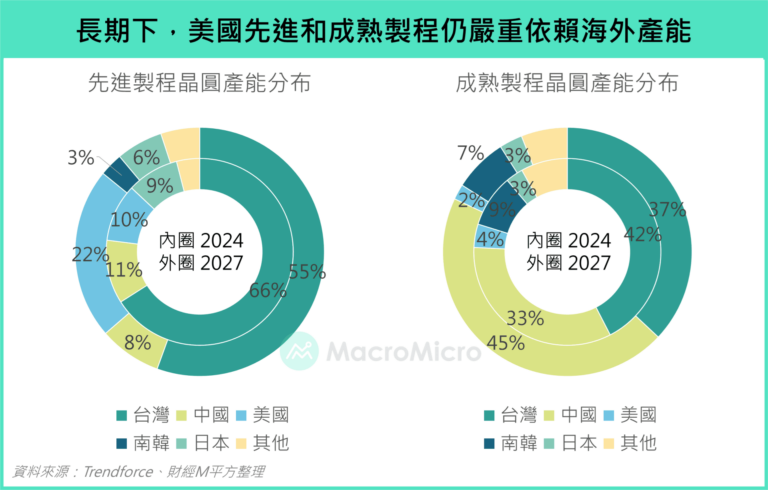

首先看到先進製程,雖然近期台積電已大幅增加在美國的投資,然而最新的技術依然留在台灣,直至 2027 年台灣仍將保有先進製程一半以上的市佔率。而美國更是沒有太多布局成熟製程,2027 年的佔比甚至會縮減至 2%,美國產能恐難以負荷屆時美國國內的需求,包括車用電子、物聯網、工業等仰賴成熟製程的領域;反觀台灣,在全球 PC 和伺服器代工產能上佔據主導地位,在未來美國衝刺要 AI 領域,不管是繼續投資 AI 伺服器,或是 AI PC 等終端 AI 應用開始發酵時,也將增加美國對台灣代工的依賴。因此,若以晶圓代工的產能分布來看,美國在短中長期內仍將高度仰賴台灣的技術與產能支持,此外,加徵關稅所引發的成本增加,通常會由進口商也就是美國企業負擔,這些額外成本最終往往被轉嫁至消費者身上,長期來看課加關稅反而恐不利於美國。

結論

川普以行政命令加徵關稅加劇了貿易前景的不確定性,然而要論其影響終究需回歸到其背後的目的與關稅的持續性。貿易戰對於加拿大與墨西哥而言,主要目的在於打擊非法移民問題並推動製造業回流,疊加兩國高度依賴美國市場,在後續談判中妥協的可能性較高,川普撤回關稅的機會也相對較大。反觀中國,在 2017 年貿易戰,美國雖以「解決貿易逆差」為由開戰,但實則透過科技戰維持美國的技術領先地位,且中國對美國市場的依賴度遠不及加、墨兩國,未來在貿易戰中的妥協空間相對有限,關稅措施恐將長期化。

隨著 DeepSeek 的問世,中美貿易戰進入白熱化的階段,AI 成本下降,加速朝向第三階段的軟硬體整合邁進,在長線生產力循環確立的情況下,儘管台灣面臨關稅的威脅,但憑藉技術優勢與相對完整的半導體供應鏈,仍將成為此波生產力循環下的受惠者。

本文授權於 MacroMicro 財經M平方,不代表遠雄觀點,未經允許請勿轉載。

**本網站之專家觀點文章是由第三人所提供並授權遠雄房地產張貼於網站,不代表遠雄房地產贊同其觀點,如需轉載須經本公司事前書面同意,並應遵守相關使用條款及尊重著作人之智慧財產權。